Il risultato economico dell’attività agricola dipende da una serie di eventi, spesso fuori dalle capacità di controllo da parte dell’imprenditore, che possono condizionare pesantemente le rese produttive. Si tratta in primo luogo delle condizioni ambientali e climatiche, che inficiano la quantità e la qualità della produzione agricola.

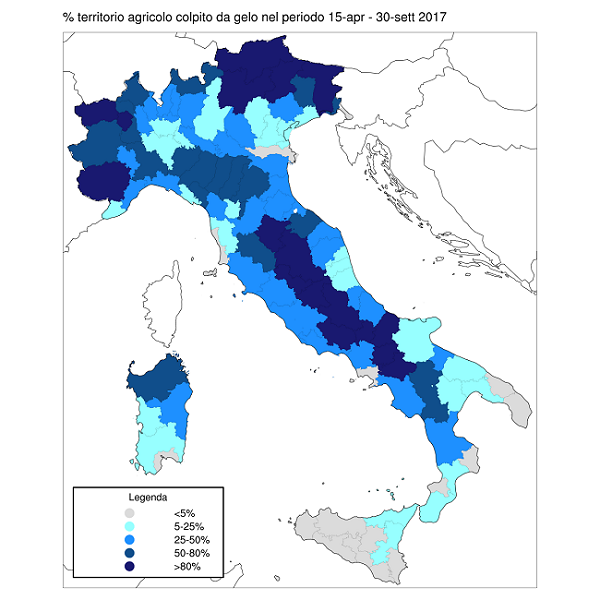

L’alterazione del clima, che si manifesta con variazioni dei valori medi e di scostamenti dalla media di parametri fondamentali per le produzioni agricole quali la temperatura e le precipitazioni, ma anche come maggiore frequenza degli eventi climatici estremi (gelate, alluvioni, siccità e ondate di calore), rende necessario adottare idonee misure di gestione del rischio climatico, per la salvaguardia e la sopravvivenza delle imprese agricole, per facilitare il loro accesso al credito, per non disincentivare gli investimenti in agricoltura e per non depauperare il valore del capitale fondiario.

Temperatura e precipitazioni, in particolare, sono fattori climatici chiave nei processi fisiologici delle piante e lo scostamento di questi due parametri dai valori ottimali per le diverse colture, determina forti cali della resa quanti-qualitativa, con forti ripercussioni, dirette ed indirette (fluttuazione dei prezzi), sull’intera catena agro-alimentare.

Da non sottovalutare, poi, il fatto che i cambiamenti climatici agiscono anche sulla proliferazione di parassiti e patogeni delle piante e sulla migrazione e diffusione di nuove specie di insetti (ad esempio la cimice asiatica) e piante infestanti, capaci di compromettere la produzione agricola al pari delle condizioni climatiche avverse.

Proprio la particolare rilevanza di fattori di rischio esogeni, estremamente impattanti sulle performance aziendali ma non assoggettabili al controllo dell’imprenditore agricolo, determina la necessità di attivare strumenti di gestione del rischio articolati su più livelli.

Le azioni di difesa attiva dal rischio dei cambiamenti climatici autonomamente adottate dagli agricoltori (diversificazione colturale, irrigazione, precision farming, impianti anti-grandine e anti-gelo, teli anti-pioggia, reti anti-insetti ecc.) devono essere necessariamente integrate con strumenti assicurativi e con iniziative mutualistiche di condivisione del rischio che, a certe condizioni, possono essere sostenute dalle contribuzioni pubbliche contemplate dalle politiche comunitarie e nazionali di gestione del rischio in agricoltura.

IL QUADRO NORMATIVO PER LE MISURE DI AIUTO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA

La salvaguardia della redditività delle aziende agricole, fortemente condizionata dalle condizioni climatiche e dalle crisi di mercato, è argomento di preoccupante e costante attualità, sia a livello comunitario che nazionale.

In Italia esiste da tempo (è del 1970 la legge 364 che istituiva il Fondo di Solidarietà Nazionale) un’articolata struttura di interventi pubblici a tutela del reddito delle imprese del settore primario. In questa struttura giocano un ruolo fondamentale gli aiuti sotto forma di contributi erogati per rendere sostenibile per gli agricoltori il costo di una copertura assicurativa contro le avversità atmosferiche.

Inizialmente le polizze agevolate (con questo termine indicheremo di qui in avanti le polizze che beneficiano di un contributo pubblico alla spesa assicurativa) coprivano il solo rischio grandine; dagli anni 2000 si sono sviluppate polizze per il rischio combinato di più (cosiddette polizze pluri-rischio) o di tutte (cosiddette polizze multi-rischio) le avversità atmosferiche previste dalla normativa nazionale (P.G.R.A. - Piano DI Gestione del Rischio Annuale approvato annualmente con apposito Decreto Ministeriale emanato dal MIPAAF).

Nell’ultimo decennio, anche la PAC – Politica Agricola Comunitaria – ha posto specifica attenzione al tema della gestione del rischio, identificandolo come strumento prioritario di politica agraria, a tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo dell’Unione Europea.

Il processo di rafforzamento delle misure di gestione del rischio finanziato da fondi comunitari ha trovato conferma e sviluppo nella PAC 2014-2020 che offre agli Stati Membri la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie comunitarie del Fondo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per co-finanziare (con oltre 1,5 miliardi di Euro nel periodo 2014-2020) il sostegno all’accesso degli agricoltori ad un set di misure per la gestione del rischio (risk management toolkit).

Il tema del risk management in agricoltura, sta assumendo una ancor maggiore centralità negli orientamenti comunitari post-2020.

L’attuale programmazione della P.A.C. 2014-2020, con le recenti modifiche introdotte con il Reg. (UE) 2017/2393 (noto come “regolamento Omnibus”), prevede agevolazioni per tre strumenti di gestione dei rischi di natura climatica, sanitaria e di mercato:

a) contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, contro i rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale;

b) contributi finanziari ai Fondi di Mutualizzazione per il pagamento di compensazioni agli agricoltori in caso di perdite economiche determinate dalle stesse cause di cui al punto a);

c) contributi finanziari ai Fondi di Mutualizzazione I.S.T. – Income Stabilization Tool - per il pagamento di compensazioni agli agricoltori a fronte di un drastico calo di reddito dovuto non solo ai cali produttivi ma anche agli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi anche di un singolo prodotto, come nel caso dei Fondi I.S.T. settoriali introdotti con il “Regolamento Omnibus”. Lo stesso Regolamento ha introdotto la possibilità di certificare le perdite di reddito anche tramite l’utilizzo di appositi indici economici; quest’ultimo aspetto appare rilevante per l’Italia, dato che la quasi totalità delle aziende agricole italiane non ha obblighi bilancistici.

Da sottolineare che tutte le misure agevolate da contributo pubblico prevedono la tutela da perdite di particolare gravità, ossia di danni che raggiungono una determinata “soglia” espressa in percentuale di perdita di resa o di calo del reddito rispetto al risultato medio storico dell’agricoltore.

A fianco delle misure di aiuto comunitarie, restano attivi gli interventi nazionali a sostegno della gestione del rischio finanziati dal Fondo di Solidarietà Nazionale costituito ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004. Questi aiuti nazionali riguardano specifici strumenti di gestione del rischio non contemplati dalla normativa unionale (coperture assicurative per le serre, per gli impianti arborei, per gli impianti di protezione attiva, per i costi di smaltimento delle carcasse animali, per la mancata produzione di latte bovino) ma anche polizze sperimentali quali polizze ricavi (perdita di ricavo per minore resa produttiva o per calo dei prezzi) e polizze index based (indici meteorologici o biologici).

IL MERCATO ASSICURATIVO TRADIZIONALE DEI RISCHI AGRICOLI AGEVOLATI

Malgrado le ristrettezze degli ultimi bilanci statali, sono notevoli gli sforzi finanziari intrapresi dall’Italia per favorire una strategia di risk management efficace e capace di favorire non solo la copertura dei cosiddetti rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei rischi catastrofali (gelo, siccità e alluvione), la cui rilevanza sta notevolmente aumentando proprio a causa dei cambiamenti climatici.

Nonostante le cospicue e necessarie sovvenzioni pubbliche, il mercato assicurativo agricolo agevolato riguarda, in termini di valore assicurato, meno del 20% della P.L.V delle coltivazioni vegetali mentre, in termini di superficie, gli ettari assicurati si attestano attorno al 10% dell’intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Il mercato è caratterizzato, inoltre, da un’elevata concentrazione dei rischi assicurati, sia come specie vegetali garantite (in primis frutta ed uva da vino) che come dislocazione territoriale delle produzioni. Oltre l’80% delle produzioni assicurate sono concentrate in poche provincie del Nord Italia.

L’accentuata anti-selezione del rischio, unitamente all’aggravarsi dei fenomeni dannosi sia come frequenza che come magnitudo, produce una forte criticità in termini di sostenibilità tecnica del settore delle assicurazioni agricole (agevolate e non), con forti e ripetitive perdite da parte delle Compagnie, malgrado i livelli tariffari delle coperture siano già molto elevati (tasso medio per una copertura multi-rischio del 7% - leggasi settepercento – con punte anche del 28%). Costi ovviamente che sono sostenibili per gli assicurati solo grazie al sostegno pubblico che, attualmente, può arrivare al 70% della spesa assicurativa ammissibile a contributo (la normativa prevede criteri di limitazione della spesa assicurativa su cui viene riconosciuto il contributo).

Oltre ad una necessaria opera di sensibilizzazione verso i diversi strumenti di gestione del rischio, opera già avviata dalle Istituzione competenti, c’è una evidente necessità di diversificare ed ampliare sia l’offerta assicurativa, per intercettare le necessità di chi non trova nelle attuali polizze una soddisfacente copertura dei propri rischi, sia di dare piena diffusione alle forme mutualistiche che possono svolgere una fondamentale azione di complementarietà rispetto agli strumenti assicurativi, soprattutto avendo riguardo ai rischi che le Compagnie assicurative non ritengono assicurabili come, ad esempio, le fitopatie.

STRUMENTI INNOVATIVI: FONDI MUTUALISTICI, POLIZZE RICAVO E POLIZZE INDEX BASED

Fondi Mutualistici

I Fondi Mutualistici sono strumenti innovativi di gestione del rischio in agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio dell’aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche tra i soci aderenti.

Nel recente periodo sono stati sperimenti Fondi Mutualistici, costituiti a livello locale su iniziativa di associazioni di agricoltori, per tipologie di rischio di estremo interesse per gli agricoltori, ma che non sono coperti dagli strumenti assicurativi

Con la possibilità oggi riconosciuta anche per i Fondi Mutualistici di beneficiare di un sostegno pubblico, al pari delle assicurazioni, l'interesse verso questo innovativo strumento di gestione del rischio è notevolmente aumentato.

Secondo i Regolamenti comunitari, per Fondo Mutualistico si intende un regime riconosciuto dallo Stato Membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.

In base alla normativa comunitaria, possono essere agevolabili con contributi pubblici le seguenti tipologie di Fondi;

1. Fondi mutualistici per rischi climatici, fitosanitari e malattie degli animali

I Fondi Mutualistici di questo tipo tutelano l’agricoltore dei danni di resa produttiva, superiori alla soglia del 30% della produzione media storica dell’agricoltore, dovuti ad uno degli eventi avversi (atmosferici - fitosanitari -epizoozie) garantiti dal Fondo.

I soci dei Fondi Mutualistici, costituiti in conformità a quanto disciplinato dal Reg. (UE) n.1305/2013 art.38 e formalmente riconosciuti dal MIPAAF, possono beneficiare di un contributo pubblico pari al 70% della quota annuale pagata dal socio per l’adesione alla copertura mutualistica. Il Fondo può, inoltre, ottenere un contributo sulle spese di costituzione e sulle spese di gestione sostenute nel primo triennio di attività.

2. Fondi Mutualistici I.S.T. per la stabilizzazione del reddito settoriale

I Fondi di questo tipo tutelano l’agricoltore dai drastici cali produttivi ma anche delle crisi di mercato di uno specifico settore produttivo. Il verificarsi della condizione di crisi per il determinato settore, cosiddetto “trigger event”, è verificata dal MIPAAF che, con l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, attesta una potenziale diminuzione del reddito dell’intero settore superiore al 15%. Al verificarsi di questa condizione di crisi nazionale, il Fondo I.S.T. può indennizzare, nella misura massima del 70%, le perdite subite dalla singola azienda a condizione che sia superata la soglia di danno aziendale del 20%. Il regolamento del Fondo può prevedere anche un proprio “trigger event”, sottostante a quello nazionale, al verificarsi del quale l’agricoltore può avanzare richiesta di indennizzo al Fondo.

I soci dei Fondi I.S.T., costituiti in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 39 e 39bis del Reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017 e formalmente riconosciuti dal MIPAAF, possono beneficiare di un contributo pubblico attualmente pari al 70% della quota annuale pagata dal socio per aderire alla copertura mutualistica. Il Fondo può, inoltre, ottenere un contributo sulle spese di costituzione e sulle spese di gestione sostenute nel primo triennio di attività.

I fondi I.S.T. settoriali possono essere istituiti per i seguenti settori: Frumento duro, Ortofrutta, Latte bovino, Avicoltura e - dal 2020 – Olivicoltura e Latte ovi-caprino.

I pro e i contro dei Fondi Mutualistici

La mutualità presenta dei vantaggi e delle problematiche che vanno attentamente valutate prima di ricorrere a questo strumento di gestione del rischio.

Il funzionamento di un Fondo Mutualistico è caratterizzato da una forte corresponsabilizzazione degli agricoltori, riducendo così l'azzardo morale, ma ancora di più la asimmetria informativa, ovvero due problemi che caratterizzano negativamente gli strumenti assicurativi per l’agricoltura. Per quanto riguarda l'azzardo morale, poiché il Fondo si basa sull'autofinanziamento, sono incentivati comportamenti di rispetto delle regole pattuite e forme di controllo interno tra soci sul rispetto delle buone pratiche colturali e dei disciplinari di produzione. Sul fronte della simmetria informativa, la creazione stessa del Fondo sottintende la condivisione delle informazioni e pari consapevolezza tra i soci; inoltre, è interesse del singolo socio mettere a disposizione degli altri soggetti ulteriori informazioni, al fine di tutelare il proprio investimento.

Altro aspetto che rende interessanti i Fondi Mutualistici è il fatto che gli aderenti sono imprenditori agricoli legati ad una determinata realtà territoriale e ciò permette di definire la portata della copertura mutualistica secondo le esigenze, in materia di gestione del rischio, proprie di una specifica realtà produttiva.

Non da ultimo, la presenza nel sistema di gestione del rischio di questo ulteriore strumento aumenta il livello di concorrenzialità, favorendo la posizione degli agricoltori anche nella contrattazione per l'accesso allo strumento assicurativo (riduzione dei premi assicurativi o proposta di migliori condizioni di polizza).

Ovviamente, un Fondo Mutualistico presenta dei limiti di cui bisogna tener conto per delimitarne il campo di azione e sfruttarne appieno l'efficacia.

Vediamo le principali problematiche:

a) Il Fondo Mutualistico, nella ricorrenza di più richieste di indennizzo, procede nei limiti delle risorse finanziarie proprie, ferma restando la possibilità di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare. Il socio deve essere consapevole che, in caso di incapienza delle disponibilità finanziarie del Fondo, vedrà il proprio indennizzo ridursi in maniera proporzionale.

b) I Fondi, per loro stessa natura, tendono ad associare produttori aventi gli stessi problemi in territori e con produzioni simili, quindi con esposizione e vulnerabilità al rischio simili. I produttori soci del Fondo potrebbero, quindi, essere soggetti a danni ingenti e generalizzati nello stesso momento, mettendo in crisi la capacità del Fondo di risarcire tutti.

c) è importante assicurare la sostenibilità del sistema attraverso un’attenta analisi statistica del rischio garantito dal Fondo, una mutualità diffusa su un ampio territorio e regole di funzionamento del Fondo non ispirate a principi assistenzialistici ma, piuttosto, finalizzate alla tutela dei soci colpiti da eventi dannosi importanti.

E’ evidente, tuttavia, che la sostenibilità del Fondo potrebbe comunque essere messa in pericolo dal carattere sistemico di alcuni rischi, specialmente di quelli dovuti a calamità catastrofali, soprattutto all’inizio dell’attività del Fondo Mutualistico, quando il capitale raccolto ed accumulato può essere insufficiente a coprire le possibili perdite subite nello stesso momento da molti soci.

Le polizze sperimentali agevolabili con contributo pubblico

In Italia, nel 2017, sono state introdotte per la prima volta nel sistema assicurativo agricolo nazionale due nuove tipologie di polizze sperimentali agevolate: le polizze ricavo (stipulabili soltanto per il frumento) e le polizze index based (stipulabili per cereali, oleaginose e foraggere e, dal 2020, anche per agrumi, pomodoro concentrato, cucurbitacee ed olive).

Secondo la normativa ministeriale le due tipologie di polizze sperimentali sono così definite:

• le polizze ricavo sono contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, perdita determinata come combinazione della riduzione di resa per avversità atmosferiche, e/o della riduzione del prezzo di mercato;

• le polizze indicizzate, sono contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite lo scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico (es. perdita di biomassa) e/o meteorologico (es. piovosità e/o temperatura cumulate nell’intero ciclo di coltivazione o in parte di esso).

In questa prima fase di sperimentazione, la spesa per l’erogazione dei contributi pubblici a valere sui premi assicurativi per le polizze sperimentali suddette è stata posta a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

In futuro, le agevolazioni delle polizze parametriche potrebbero transitare sui fondi stanziati per lo Sviluppo Rurale (FEASR) del PSRN in quanto il regolamento (UE) n. 1305/2013, e le norme che disciplinano l’attuazione della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - del PSRN consentono già il ricorso a strumenti indicizzati.

Polizze Ricavo agevolate

Le polizze sperimentali sui ricavi, nate per volontà politica a sostegno della produzione nazionale di frumento, non sono contemplate dalla normativa comunitaria e, quindi, non possono essere contribuite con risorse europee ma soltanto con specifici stanziamenti nazionali.

Questi contratti assicurativi coprono la perdita economica determinata dalla riduzione di resa produttiva causata da avversità atmosferiche e/o della riduzione del prezzo unitario di mercato.

Le polizze ricavo agevolate sono attualmente stipulabili esclusivamente per le perdite di ricavo superiori alla soglia del 20% rispetto al ricavo storico aziendale.

La quantità iniziale (Q1) viene determinata dall’assicurato sulla base della media triennale o quinquennale dell’azienda, mentre la quantità finale (Q2) corrisponde alla resa dell’azienda valutata al momento del raccolto con metodologia tradizionale (perizia). Il prezzo iniziale (P1) corrisponde al prezzo medio del triennio precedente ed è sancito con apposito decreto ministeriale (D.M. prezzi emanato dal MIPAAF). I prezzi individuati nel D.M. rappresentano tuttavia dei prezzi massimi di riferimento ed è fatta salva la possibilità per i contraenti di assicurare prezzi inferiori. Il prezzo finale (P2), invece, corrisponde al prezzo medio calcolato da ISMEA nel trimestre luglio-settembre dell’anno del raccolto.

La determinazione della perdita ammissibile a risarcimento avviene, dunque, sulla base del confronto tra il prodotto della quantità iniziale per il prezzo iniziale (Q1xP1) ed il prodotto delle quantità finale per il prezzo finale (Q2xP2). Se dal rapporto tra le due entità di ricavo così determinate emerge una perdita superiore al 20%, si matura il diritto all’indennizzo.

L’indennizzo sarà pari alla differenza tra le due entità di ricavo, ovvero dalla differenza tra il valore della produzione assicurata ed il valore della produzione nell’anno oggetto di assicurazione (Q1xP1) – (Q2xP2), al lordo di eventuali scoperti o franchigie.

La possibilità che il mancato ricavo sia dovuto solo alla componente prezzo, pone questa particolare polizza in una zona grigia tra un prodotto assicurativo e un prodotto finanziario. Per questo motivo, le Compagnie che hanno voluto sperimentare la polizza ricavo, hanno comunque previsto contrattualmente che ci debba essere un danno da mancata resa produttiva causato da avversità atmosferiche, in presenza del quale si andrà eventualmente ad indennizzare anche il danno da diminuzione del prezzo riferito alle quantità residue raccolte.

Per questa tipologia di polizze innovative, il contributo pubblico concedibile, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, è pari al massimo al 65% della spesa ammissibile, rappresentata dal costo della polizza assicurativa al netto delle riparametrazioni effettuate in ottemperanza alle disposizioni contenute nel P.G.R.A (applicazione dei cosiddetti “parametri contributivi”).

Polizze Index Based agevolate

Gli eventi climatici influiscono diversamente sulla produzione agricola a seconda di quando essi si manifestano rispetto al ciclo produttivo delle colture. E’ necessario, quindi, distinguere gli effetti dei fattori climatici nei diversi stadi in cui è divisibile l’intero ciclo di sviluppo vegetativo della specifica piantagione.

I tradizionali strumenti assicurativi non sono idonei a soddisfare l’esigenza reale di tutelarsi contro i cali di resa che possano derivare dagli scostamenti, rispetto agli andamenti agronomicamente ritenuti ottimali per ogni singola fase fenologica, di variabili quali le precipitazioni, le temperature e l’irraggiamento solare. Questi rischi possono essere adeguatamente gestiti con una polizza parametrica studiata ad hoc per la specifica coltura.

Anche per questa seconda tipologia di polizze innovative, il contributo pubblico concedibile, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, è pari al massimo al 65% della spesa ammissibile, rappresentata dal costo della polizza assicurativa al netto delle riparametrazioni effettuate in ottemperanza alle disposizioni contenute nel P.G.R.A (applicazione dei “parametri contributivi”).

Conformità delle polizze index based con le norme civilistiche e con le regole comunitarie

Analizziamo quali caratteristiche devono avere le polizze parametriche, ed in particolare quelle per le produzioni agricole, per essere rispettose, innanzitutto, dell’ordinamento italiano in tema di assicurazione privata ma anche, ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, per essere compliance con le norme comunitarie che disciplinano le misure di aiuto per la gestione del rischio.

In assenza di una specifica normativa di riferimento, la conformità di un contratto parametrico all’ordinamento italiano deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti assicurativi ed alle norme del Codice della Assicurazioni Private.

La polizza parametrica, in genere, lega il proprio funzionamento ad un indice relazionato all’andamento di un particolare evento meteorologico. Essa si avvale dunque dei dati provenienti dal monitoraggio dell’evento considerato nel contratto; quando si manifesta il raggiungimento di una soglia (strike value), stabilita contrattualmente, interviene la copertura assicurativa. L’indennizzo di norma è incrementato in base allo scostamento dell’indice dal valore di riferimento, fino ad un limite massimo raggiunto il quale l’indennizzo non viene ulteriormente incrementato ma rimane costante.

In considerazione di questo particolare schema di funzionamento ed in assenza di alcune caratteristiche, per le polizze parametriche si potrebbe porre una questione di inquadramento giuridico del contratto riferita alla natura stessa del contratto ed al rispetto di altri principi sanciti dal Codice Civile.

Il tema della natura del contratto è stato ampiamente dibattuto in altri contesti e si ritiene poter considerare superati i dubbi sul fatto che le polizze parametriche siano da considerarsi contratti assicurativi: l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, indennizza il soggetto assicurato, nei limiti contrattualmente convenuti, quando si manifesta un danno correlato statisticamente e/o scientificamente con un evento meteorologico. Il rischio coperto dalla polizza, di cui all’art. 1895 C.C., è il verificarsi di un danno che può essere provocato dalla manifestazione di un determinato evento meteorologico e dalla possibilità che quest’ultimo raggiunga valori di soglia, stimati in base all’esperienza ed alle conoscenze scientifiche, che lo rendono realisticamente dannoso. Il rischio di raggiungimento della soglia parametrica, oltre ad essere reale, è rapportato in modo diretto con le esigenze di copertura del soggetto assicurato, che procede alla stipula della polizza poiché animato da un interesse contrario all’avveramento del sinistro. Quindi, anche la sussistenza dell’interesse assicurativo dell’assicurato (art. 1904 C.c.) è sicuramente verificata.

La polizza parametrica si sviluppa, quindi, come una polizza danni e non deve essere considerata una “scommessa” né un prodotto finanziario: l’accostamento ad un “derivato” è confutabile sia perché la polizza parametrica non ha alcun fine speculativo sia per il fatto che l’indice “sottostante” è un indice tecnico e come tale non è soggetto al rischio di mercato e non è negoziabile.

Essendo la polizza parametrica una polizza danni, deve anch’essa rispettare il requisito originario dell’assicurazione contro i danni che è quello della natura indennitaria che prevede il reintegro del patrimonio dell’assicurato con un indennizzo limitato al danno subito in conseguenza di un sinistro.

In base al principio indennitario, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Ricordiamo che il principio indennitario ha anche una funzione economico-sociale perché impedisce speculazione da parte dell’assicurato e scongiura il venir meno dell’interesse a che il danno non si verifichi. Questo aspetto assume una rilevanza ancora maggiore se riferito ad un contratto assicurativo acquistato beneficiando di un contributo pubblico.

Altro limite posto dal principio indennitario è che l’indennizzo non può mai superare il danno effettivo senza trasformare il risarcimento in arricchimento. In altri termini, il danno sarà risarcibile se in rapporto di causalità adeguata con il sinistro che lo ha prodotto e l’entità del risarcimento cui è tenuto l’assicuratore sarà correlata al danno sofferto dall’assicurato come conseguenza del sinistro.

Da quanto sopra detto, risulta evidente come le polizze parametriche siano di per sé fortemente esposte alla violazione del principio indennitario poiché il danno non viene periziato nella sua oggettiva esistenza e nel suo esatto ammontare, come avviene invece nelle polizze assicurative tradizionali. Il diritto all’indennizzo è funzione del solo verificarsi dello sforamento di un determinato “indice soglia” e della misurazione dell’indice stesso, e ciò comporta il rischio (cosiddetto basis risk) di indennizzare importi eccedenti rispetto al danno effettivamente subito dall’assicurato o, al limite, di dar luogo a indennizzi per danni inesistenti ma, di contro, si rischia di non indennizzare un danno realmente subito dall’assicurato.

Un altro aspetto di rilevante importanza per le polizze indicizzate in agricoltura è il valore da attribuire alla produzione da assicurare.

Il Codice Civile disciplina che, salvo l’ipotesi di assicurazione del valore a nuovo, «nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro» (art. 1908 comma 1). Tale norma vuole riaffermare il principio indennitario, impedendo all’assicurato di avere interesse al verificarsi del sinistro e scongiurando ogni incentivo a provocarlo per conseguire un indebito guadagno.

Sempre secondo il Codice Civile (art. 1908 comma 4), nel caso particolare dell’assicurazione dei «prodotti del suolo», che sono beni ancora in fieri, non potendosi ovviamente quantificare il danno al momento del sinistro, la perdita subita si determina in relazione al potenziale valore futuro, ossia a quello che i «prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si sarebbero raccolti» se il sinistro non si fosse verificato.

Il valore assicurato così stabilito al tempo della conclusione del contratto non è una stima accettata per iscritto dalle parti (c.d. polizza stimata) ma è solo una dichiarazione dell’assicurato del valore della produzione da assicurare, ottenuto moltiplicando la quantità assicurata (q.li/piante) per il prezzo unitario della specifica varietà colturale.

Una sproporzione tra il valore dichiarato dall’assicurato, sia nella componente “quantità” che in quella “prezzo”, ed il valore effettivo della produzione in campo, ancorché riferibile al momento della raccolta, deve essere rilevata e deve comportare una riconsiderazione della stima del danno affinché il contratto non perda le proprie caratteristiche indennitarie.

Nelle polizze tradizionali l’eventuale sproporzione nella componente quantitativa viene rilevata dal perito al momento del sopralluogo in campo: in base alla propria esperienza ed in base a rilevazioni di area, il tecnico può verificare se la quantità assicurata sia quella effettivamente ottenibile sul terreno assicurato e scongiurare, così, eventuali atteggiamenti speculativi da parte dell’assicurato. Più difficile è la verifica e la contestabilità della componente prezzo, almeno che non ci si trovi davanti ad evidenti ed ingiustificate sopravvalutazioni del prodotto mercantile. Nelle polizze agevolate, per scongiurare speculazioni di prezzo, si fa riferimento al prezzo unitario massimo, stabilito annualmente per Decreto Ministeriale, preso a base della determinazione della spesa assicurativa (premio) massima ammissibile a contributo pubblico.

Nelle polizze parametriche, mancando la rilevazione peritale del danno, non è possibile verificare la congruità del valore assicurato che, all’atto pratico, si trasforma da “valore dichiarato” a “stima accettata”, salvo i casi di palese sproporzione tale da poter invocare la nullità totale o parziale del contratto, per il venir meno della funzione indennitaria e dell’interesse meritevole di tutela assicurativa (a maggior ragione se trattasi di polizza agevolata).

E’ molto importante, quindi, che l’assicuratore che voglia proporre al mercato agricolo le polizze parametriche, sia in grado di verificare a priori la congruità del valore assicurato o, ancor meglio, si stabiliscano degli Standard Value unitari (€/Ha) contrattualmente accettati dalle parti, stabiliti in base a rese storiche medie e prezzi unitari che tengano conto dei prezzi medi di mercato degli ultimi anni. Il ricorso a Standard Value è ancor più auspicabile se si tratta di polizze agevolate.

Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, per essere compliance con le norme che disciplinano le misure di aiuto per la gestione del rischio è necessario che il basis risk insito nelle polizze index based venga drasticamente ridotto in quanto la normativa comunitaria, a rafforzare l’esigenza di rispetto del principio indennitario, prevede espressamente che le polizze agevolate debbano coprire l’effettivo danno subito dall’azienda agricola assicurata. Per questo, nelle polizze indicizzate agevolate è richiesto un elevato grado di approssimazione del metodo di calcolo del danno, con un margine di errore ammesso molto limitato. In altri termini, è necessario dimostrare l’esistenza di un grado di correlazione (misurato attraverso il coefficiente R2 = 0÷1) tra parametro registrato e danno effettivo a livello aziendale prossimo ad “1”. Anche il margine di errore nella quantificazione del danno (misurabile con il fattore RMSE = 0÷∞) non deve essere maggiore di quello normalmente riscontrabile nelle metodologie di estimo utilizzate nelle perizie in campo. E’, quindi, necessario utilizzare un modello di stima estremamente preciso e tarato su aree omogenee, per la costruzione del quale sono imprescindibili la disponibilità di una cospicua base di dati storici, conoscenze scientifiche adeguate ed un lungo periodo di sperimentazione e verifica del modello.

Per rispettare sia le norme civilistiche che quelle comunitarie, nella fase di formulazione del prodotto assicurativo parametrico, è necessario attuare una serie di azioni mirate a minimizzare il rischio di violazione del principio indennitario ed a ridurre al minimo il basis risk. Nello specifico, i fattori fondamentali per una corretta progettazione e per il buon funzionamento di una polizza parametrica sulle rese produttive di prodotti vegetali, riguardano i seguenti aspetti:

• scientifico: è necessario un legame scientificamente dimostrato tra variabile indipendente (fattore climatico) e variabile dipendente (resa produttiva), ovvero tra evento e danno; nel caso di polizze parametriche per l’agricoltura, il legame deve avere una validazione in termini agronomici;

• statistico: è necessaria un’analisi di una serie storica sufficientemente lunga di dati relativi sia alla variabile dipendente che a quella indipendente, necessarie per determinare la soglia di operatività della garanzia e la probabilità di superamento della stessa, da cui dipende il calcolo di un equo premio assicurativo commisurato al rischio di dover pagare un indennizzo;

• geografico: è necessario individuare aree sulle quali misurare il parametro che siano omogenee per caratteristiche orografiche, climatiche e vocazione colturale. Quanto più è circoscritta l’area territoriale (comune, area sub-comunale, regione agraria, ecc.) di osservazione dell’evento causale oggetto di assicurazione (es. precipitazioni espresse in millimetri di pioggia), tanto più elevato potrà considerarsi il grado di precisione nella misurazione del danno in quella zona. Per un corretto funzionamento del meccanismo parametrico, la fase di zonizzazione deve consentire che i dati storici a disposizione siano sempre perfettamente sovrapponibili alle zone geografiche nelle quali insiste il rischio assicurato per non compromettere il processo di determinazione della probabilità di realizzazione del danno. Solo dopo aver correttamente determinato e limitato la zona nella quale deve manifestarsi la copertura assicurativa, è possibile determinare il valore soglia (trigger) dell’indicatore di riferimento per l’accesso al risarcimento;

• monitoring: è necessario effettuare una continua opera di monitoraggio dei parametri. Questa fase è il fulcro del corretto funzionamento della polizza indicizzata e deve dunque essere svolta correttezza, diligenza e trasparenza. Il compito di monitoraggio e misurazione dei parametri di riferimento deve essere affidato ad un soggetto terzo, indipendente, professionale ed affidabile, capace di garantire nel tempo il corretto funzionamento del contratto assicurativo. Anche le dimensioni delle maglie della griglia di rilevamento sono fondamentali: tanto maggiore è la distanza tra la fonte del rilevamento e l’area di manifestazione del danno, tanto è maggiore la possibilità di incorrere in un rilevamento scorretto. Per questo è necessario che “l’oracolo” (per usare la terminologia degli smart-contract) tragga i suoi dati da una rete di stazioni fisiche molto fitta, integrata con una rete di stazioni virtuali, realizzata con tecniche di interpolazione dei dati, a copertura dell’intera griglia di zonizzazione.

Utilizzo di dati satellitari nelle polizze index based per l’agricoltura

I dati rilevabili al suolo, con stazioni fisiche e virtuali, sono integrabili, o sostituibili, con dati ed immagini provenienti da satelliti ottici e radar (prevalentemente di tipo SAR - Synthetic Aperture Radar) che consentano di superare il limite del posizionamento territoriale delle fonti sopra descritto, ma il cui utilizzo deve essere attentamente selezionato avendo riguardo alle caratteristiche dei satelliti utilizzati in termini sia di risoluzione spaziale e spettrale, sia di tempi di revisit dell’area sotto osservazione. Altro elemento che deve essere considerato quando si vogliono utilizzare dati satellitari è la limitata profondità temporale delle serie storiche disponibili.

Logicamente, le immagini satellitari sono utilizzabili soltanto per alcune colture per le i diversi indici vegetativi, rilevabili spettralmente dal satellite, sono in stretta relazione con la biomassa presente in campo.

Particolarmente interessante è l’utilizzo di dati satellitari, in particolare dell’indice fcover, in polizze index based commercializzate in Italia ed altri Paesi europei (Spagna, Francia, Austria) a copertura dei danni subiti dai prati-pascolo per stress vegetativo della produzione foraggera.